当马丁·约瑟夫·劳思博士表示希望他墓碑上的墓志铭能够告诉后人,他生前和死后都「恪守英国国教所传授的大公信仰,反对一切教皇和宗派创新」时,他不仅是在为自己说话,而且是在总结安立甘宗生活中一个伟大而可敬的部分的宗教信仰,即在牛津运动赋予其新的目的和方向之前的传统高级教会人士的宗教信仰。劳思博士几乎是这一学派的最后一位;用纽曼的名言来说,他被保留下来,向健忘的一代人报告他们父辈的神学。他本人代表了高教会主义所特有的大公的精神:大公真理之光辉与丰满的虔诚,对植根于教父大量学识的虔诚:从《公祷书》中汲取养分的灵性:教会与社会合一的意识,教会使国家生活的方方面面神圣化,并赋予社会以向神的目标和方向:忠于一个其民族性格受神学,而非商业影响更伟大的英格兰,一个劳德和查理一世为之奋斗并献身的英格兰。

丘奇院长(牛津运动领导人之一,纽曼的密友,写过牛津运动的简史)在他关于牛津运动最初十二年的历史中,将这一高等教会传统永垂不朽:

「这没有什么女性化的地方,也没有什么狂热的地方,不相信矫揉造作的感情和表白,培养自制力,忌讳炫耀,并将合理而严肃的责任观念作为自己的标志,与在它看来多愁善感的弱点形成鲜明对比。它提出的神学虽然以学问为基础,但更多的是强烈的常识,而不是博学的学派。它的优秀成员都是修养极高的仁慈之士,他们不能容忍教义和生活中的不规范行为,他们的生活被一种不张扬但坚实而坚定的虔诚所支配,随时都会迸发出狂热的奉献精神。」

高派教会之精神所环绕的中心是礼仪——即《公祷书》;这或许正是高派教会的传统对当今安立甘宗的意义所在。安立甘宗,乃至整个西方基督教世界,都在为自己的生命而战;基督教在社会中享有舒适而稳固地位的时代已经一去不复返了,教会面对的是正在奴役欧洲各国的异教,这种异教有时以背教和粗暴野蛮为荣,但更多的时候它伪装成世俗主义、胸襟开阔和漠不关心。

教会的内在生命是围绕着崇拜而建立的;在这里,教会找到了自我,并找到了权能和力量。但是,当教会准备与异教世界战斗时,却发现自己的内在生命——崇拜生命——已经解体。崇拜已经脱离了教义;崇拜已经个人化,与人类的普通生活完全失去了联系。它是一种死的东西,是一轮毫无意义的言语和姿态。

教会的崇拜是在一个已经背弃了智慧、灵性、超自然事物的社会中进行的,这个社会把主要的快乐寄托在对可见世界的审视和无休止的活动中。正如海伦·瓦德尔(Helen Waddell)小姐所说,在速度中消灭空间是我们这一代人最接近宗教狂喜的方式。这是一个从 「做」而非「存有」的角度看待生活的社会。崇拜是它无法理解的东西;因为崇拜是「存有」而不是「做」,它主要关注的是上帝。

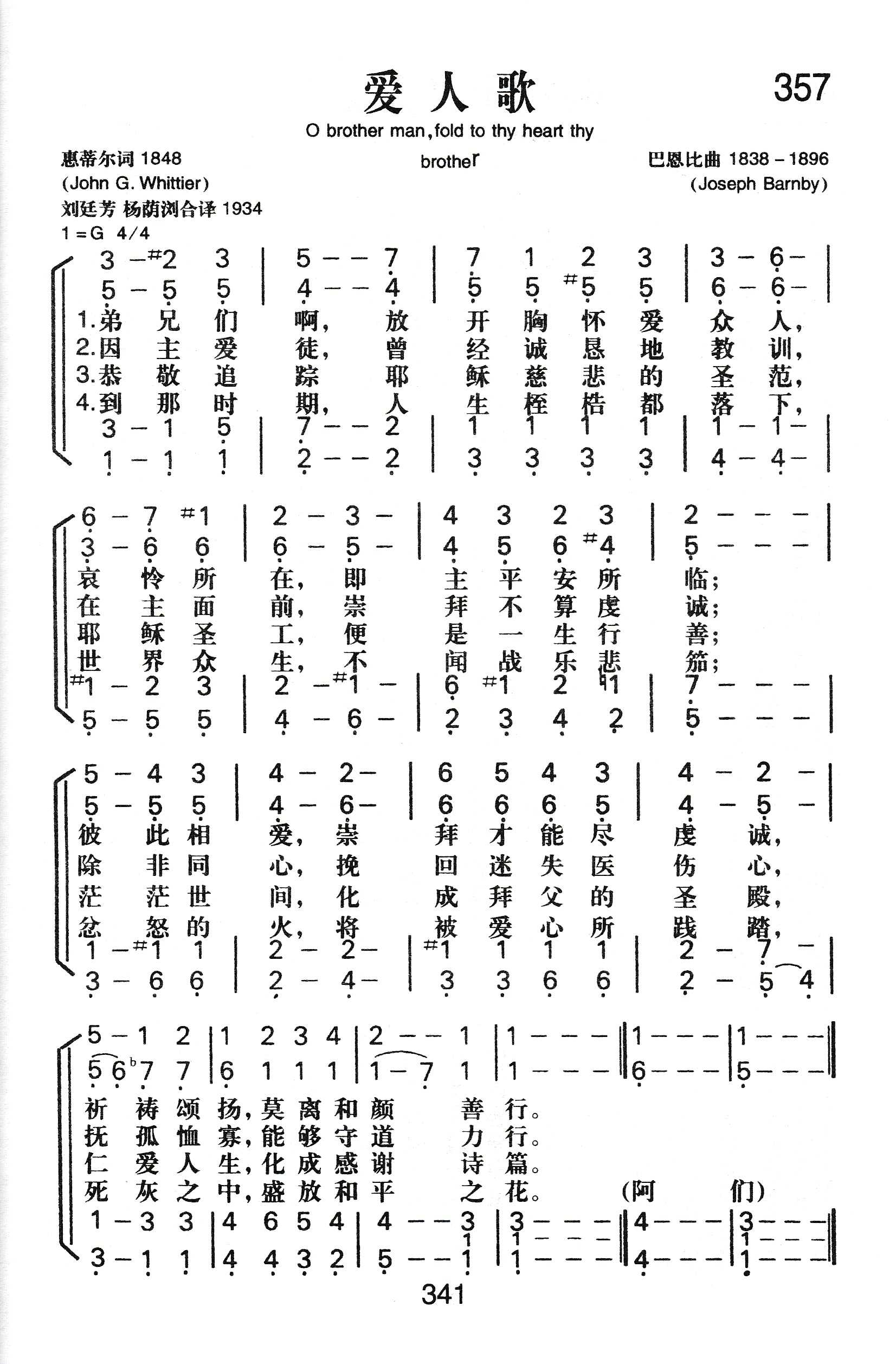

但是,教会允许这种态度渗入其崇拜,并接受了世俗主义的教条观和存在观。崇拜也因此脱离了其教义基础;它与永恒真理的联系也被推得无影无踪。教会的崇拜仍在继续,但这种崇拜只着眼于人,只与人有关。因此,对敬拜的评判标准是「令人振奋」;敬拜必须是令人感动的,人们必须因为进入教会而感觉更好。如果崇拜不能使人感到舒适,那么它就可以被放弃,而不会对灵魂的生命造成任何伤害。崇拜与教义之间的分离表现在人本主义上,即坚持把为同胞服务作为人的主要目的。人们认为崇拜只是促进兄弟情谊和服务的一种手段;崇拜往往等同于兄弟之爱。著名诗歌《崇拜》(译者注:中文翻译为「爱人歌」)中的一段歌词就是这种观点的典型代表:

弟兄们啊,放开胸怀爱众人;哀怜所在,即主平安临到;

彼此相爱,崇拜才能尽虔诚,和颜善行,好比唱诗祈祷。

离开了上帝,这种崇拜必然无法实现其所宣称的促进弟兄相爱的目的,最终只能沦为空谈;在任何情况下,它都只能成为达到现世目的的一种手段,而不是基督教信仰之中心。

崇拜已经个人化。它不再是一个有机团体的声音,而变成了少数虔诚个人的共同话语,是个人而非教会的财产,是一种私人祷告的方法。这是自宗教改革以来天主教和新教中一直存在的力量造成的,而自由世俗主义将人视为与其他人没有任何有机联系的个体的观念则使这种力量更加突出。新教对教会的思考一直是最薄弱的,它发现自己很难超越将教会视为个人集合的想法。它对礼仪的理解往往是虔诚的人们聚集在一起祈祷,以及个人使用一种共同的形式。

在那些受反宗教改革影响的圈子里,人们对礼仪的观念也好不到哪里去。文艺复兴时期的异教和新教造成了欧洲的荒芜,反宗教改革的领袖们试图通过教导人们祈祷来重建一个基督教的欧洲。这是一种片面的教导,几乎只涉及个人的祈祷、冥想和沉思。它没有试图教导信众礼仪的内在含义以及参与礼仪所需的心态。时辰祈祷越来越成为神职人员和修士的私人财产;弥撒被视为集中私人祈祷的有益机会,圣餐成为个人行为,是个人祈祷生活的圆满。

巴洛克和洛可可建筑风格以另一种方式促进了礼仪的个性化。其典型特征、运动、明显的明暗、透视技巧、石膏和镀金装饰,都被用来将教会的荣耀转化为吸引当代新教徒和异教徒眼球的词汇。但这是一种剧院建筑;它的一些最伟大的成就就在剧院建筑领域。如果没有拜罗伊特的宫廷剧院和慕尼黑的 Residenz 剧院,欧洲文明将会变得更加贫乏。欧洲的许多教堂都体现了戏剧精神。那不勒斯的圣基娅拉教堂(Santa Chiara)在每个拱门上都设有歌剧箱,并配有格子栅栏,这样修女们就可以在下面的教堂里观看礼拜仪式,避免受到亵渎的目光。福加(Fuga)出资修复了圣母大殿,本笃十四世第一次参观这座教堂时抱怨说,世人会把他当成歌剧制作人,这座教堂让他想起了芭蕾舞厅。

在这种情况下,礼仪就成了一场表演,一场奇观。我们不难发现,在十八世纪的葡萄牙,神父们在做弥撒时穿着高跟鞋,以给人一种高大的印象,他们的法衣被放在锦缎法衣箱中,这对马利布朗或司铎的更衣室来说都是一种荣耀。莫扎特或舒伯特创作的音乐,其真正的归宿是歌剧院或音乐厅。当弥撒成为一种奇观时,会众就会像观看奇观一样前来观看。他们是旁观者,是观众。祭坛上的行为是司铎个人的行为,与他们没有任何生活联系。或许重要的是,基督宗教自宗教改革分裂以来,已经失去了礼仪作为基督在教会中的声音、被救赎的人类的祈祷的理念。

崇拜已经脱离了世俗生活。在祭坛上所做的事与日常工作生活的严峻现实之间似乎没有任何关系。这也是宗教改革以来天主教和新教的趋势所致,而世俗主义将教义排除在政治和经济世界之外的做法更加剧了这种趋势。

巴洛克和洛可可式教堂不仅使礼仪成为一种奇观,其不现实性也对礼仪产生了影响。巴洛克教堂内部的大理石装饰、镀金的小天使和陶醉中的圣徒与现实生活没有明显的联系。在教堂里做礼拜,只不过是从现实生活中逃逸到梦幻世界的一种方式。一推开软垫皮门,普通生活就被抛在了脑后。在里面所做的只是一种审美体验,是 J. K. 惠斯曼散文的主题。它对矿井、工厂、议事厅和家庭都没有意义。十九世纪英国圣公会的礼仪也是如此,其内部装饰采用奢华的黄铜和大理石。它与普通生活毫无关联。正如米德尔顿-穆里(Middleton Murry)先生指出的那样: 「他焚烧纸扎,穿着法衣,阅读《圣职法》,撰写新的圣徒生平,对建筑的品味略带哥特式,对任何人都没有麻烦。它与改革运动,甚至可怕的宪章主义有着堂兄弟般的关系,这种想法是不可想象的。」

新教赋予「灵性」一词的含义助长了这种发展。它认为「属灵」是与「物质」相对的东西;后者是邪恶的,与崇拜无关。崇拜是思想和灵魂的事,身体的行为、自然之美或人类的创造物都与崇拜无关。就其本质而言,它与普通生活没有任何联系。它是一种独立的活动,一种只涉及人的一半本性的活动。因此,对于在新教传统中长大的现代基督徒来说,当他发现自己在教会中的所作所为与工作生活息息相关时,会感到非常震惊。

教义、祈祷和生活,这三者都被孤立了;在孤立中,它们的力量和荣耀消失了,枯萎了。教会若要在与现代异教的斗争中获胜,而且不仅要获胜,还要治愈异教对人类本性造成的创伤,就需要重新整合,需要一个新的整体,使教义、祈祷和生活形成一个生命的统一体。诚然,在安立甘宗中,有越来越多的人希望再次为政治和工作生活提供教义的基础,这种愿望并不局限于任何一个学派。人们总是强调,崇拜生活必然涉及将基督徒的行为带入政治和工作生活;但对于社区、其生活和组织、其成员所做的工作以及崇拜生活之间的重要联系却很少提及。这种重新整合的尝试往往也是无定式的,缺乏任何实际效果,因为它从未超越空谈;它未能找到教义、祈祷和生活的任何交汇点,任何一种作为永恒真理与人类汗水和辛劳交汇点的明确行动。人类需要看到这样一种行动,它不仅能将他的工作生活融入永恒的世界,而且还能让他看到工作生活真正应该是什么样子。

近些年来,罗马教会一直在开展一场运动,通常被称为「礼仪运动」。这场运动主要关注的不是各种基督教礼仪的起源或历史;也不像英国教会有时认为的那样,它只是一个明亮的仪式、朗读经课和祈祷文、教区圣餐的问题。通过深入礼仪的本质,它试图让我们理解礼仪的内在含义和寓意。它试图赋予礼仪崇拜在灵魂生活中应有的地位。每个基督徒都应在礼仪中分享教会在其全部生活中的祈祷。在该运动的思想中,礼仪不是神职人员或唱诗班或少数虔诚者的行为,而是全体信徒共同参与的行为,是他们能够找到重新共融、完整、生命和喜乐的行为。

正是在礼仪运动的影响下,传统的高派教会对《公祷书》的重视呈现出新的色彩,并被视为对我们这一代人具有意义。对《公祷书》的重视不是孤立地将其视为一系列仪式,而是基于对礼仪的内在含义及其基本原则的理解,以及礼仪与教义和生活息息相关的意识。本书的目的是阐述从安德鲁斯时代到牛津运动之间的高派教会礼仪理想和原则。本书将主要论述十七世纪的情况;因为十八世纪的高派教会人士满足于被动地继承安德鲁斯、桑代克和肯(Andrewes, Thorndike, and Ken)的传统。今天的安立甘宗渴望恢复其作为基督肢体的完整性,渴望找到教义、祈祷和生活的整体性;在他们的内心深处有一种深切的渴望,尽管在表达时常常犹豫不决、语焉不详,但却希望为他们的同胞带来新的整体性生活。传统高派教会精神的礼仪思想可能会指明方向。

乔治-威廉-奥特拉姆-艾德肖是英国约克的常驻教士,后来担任切斯特的主任牧师。他出生于 1906 年 12 月 1 日,曾在布罗姆斯格罗夫和牛津三一学院接受教育。他于 1931 年被祝圣,最初在南安普顿的海菲尔德教区教堂担任牧师。之后,他成为达勒姆圣查得学院的副院长,然后成为约克明斯特的常驻教士,之后被提升为院长。他精通教堂建筑,于 1982 年 6 月 14 日去世。

原文链接:http://www.anglicanlibrary.org/addleshaw/high/index.htm。